|

||

|

Gerechtfertigte Texte

Die englische Sprache hat für Texte, die im Blocksatz erscheinen, das schöne Beiwort justified[1] – was neben der Vorstellung von korrekter Einrichtung eines Schriftsatzes auch das Bild des vollzogenen angemessenen Urteils mit sich führt. Diese Konnotation ist insofern naheliegend, als in der Tat die Ästhetik des Blocksatzes Urteilskraft voraussetzt – und fordert. Das zentrale Problem des Blocksatzes war aber seit den Anfängen des Buchdrucks (und im Prinzip auch schon in der Zeit davor), ein befriedigendes Verhältnis von Wörtern und Wortzwischenräumen, ergo einen einheitlichen Grauwert in der Fläche, zu erreichen. Geht man vor das typographische Zeitalter zurück und schließt die Praxis der mittelalterlichen Scriptorien ein (diese produzierten allerdings noch keinen Satz, sondern plazierten Text an einen, seinen Ort[2]), so kann man erkennen, daß in den Prunkhandschriften und in den sie imitierenden Büchern aus der Frühzeit des Buchdrucks die Maxime galt, den Wortzwischenraum möglichst konstant zu halten. Man zog daher nicht – obschon das das einfachste gewesen wäre – die Wortzwischenräume auseinander (man verschmähte es, in seinem Setzkasten fünfzig verschiedenlange Spatien zu haben), sondern variierte, wie man an den Drucken Gutenbergs gut studieren kann, die Dickte einzelner Buchstaben. Insbesondere die häufig vorkommenden Buchstaben lagen in mehreren Varianten vor. Letzteres war eine ästhetische Entscheidung, sich mit der Widerständigkeit des Materials auseinanderzusetzen und nicht den ökonomischen und faulen Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Eines ist es, Blindmaterial zu gießen, das in der Länge variiert; ein anderes, von einem Buchstaben in Metall mehrere, ähnliche Glyphen zu schneiden, die zwar den Raum anders besetzen, aber durchaus nicht als different auffallen dürfen. Die Herstellung der Lettern und die Kalkulation jeder Zeile war komplex und durch und durch individualisiert.

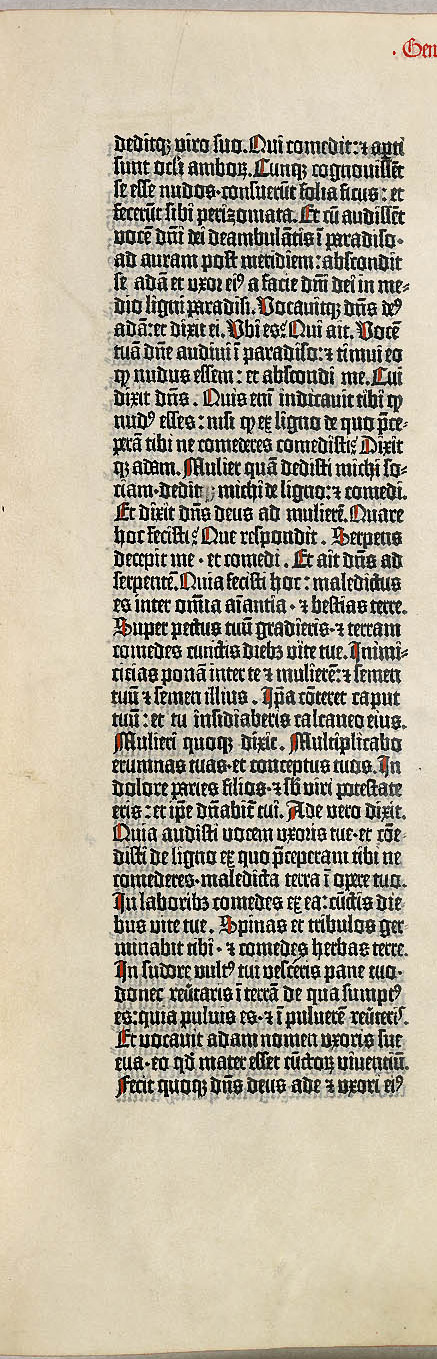

Göttinger Gutenberg-Bibel [ca. 1454], linke Spalte von 6r [aus der Genesis] Die Identität des Wortzwischenraums ist das charakteristische ästhetische proprium der Frühdrucke, und wenn wir diese exempla typographica auch heute noch als Richtschnur für guten Satz ansehen, so nicht zuletzt deshalb, weil sie mit der Entscheidung für den konstanten Wortabstand dem Auge als vermittelndem Organ des Sinns sehr weit entgegenkommen. Die einheitliche Breite des immer wiederkehrenden spatiums kompensierte die unkontrollierbare Variabilität der Wortlängen und gab den Zeilen und Seiten ein Metrum mit, das der Apperzeption half, vom Buchstaben her sich den Geist des Geschriebenen zuzueignen. Der logos, in jedem seiner Zwischenräume, war bestmöglich freigestellt. Im weiteren Verlauf der Druckgeschichte wurde diese Grundentscheidung jedoch nach und nach zurückgedrängt – bis sie schließlich ganz aufgegeben wurde. Je weniger die schöne Handschrift als ernstzunehmender Konkurrent auf dem Buchmarkt eine Rolle spielte (und die Leute noch den Unterschied merken konnten), umso dreister nahm man sich die Freiheit, nicht die Buchstaben, sondern, weil schneller, weil einfacher, deren Abstände zu manipulieren. Am Ende dieser Entwicklung (und schon lange vor dem Fotosatz) tastete man die Gestalt der Buchstaben nicht mehr an und variierte statt dessen nur noch den Abstand der Wörter voneinander (ein Engel mehr verließ die Erde).[3] Damit ist nicht gesagt, daß man auch den heute, am Ende dieser Entwicklung, produzierten Blocksatz nicht noch einmal einer ästhetischen Bewertung unterziehen sollte. Selbstverständlich kennt auch die heutige Produktion gelungenere und weniger gelungene Verteilungen von Wörtern auf der Fläche. Aber gegenüber den Vorbildern der Frühzeit sind auch die gut ausgeglichenen Bücher nur Exponenten zweiter Klasse – und gehen uniform den Weg aller zeitlichen Ökonomie. Wer heute gleichmäßigen Wortabstand will, ist letztlich gezwungen, linksbündigen Flattersatz zu wählen[4] – wobei selbst dieser, je nach ästhetischer Urteilskraft, besser und schlechter gesetzt sein kann. Worauf man bei seiner Einrichtung oder Beurteilung achten muß, läßt sich in jedem besseren Typographieratgeber nachlesen. * Wie es in diesem Zusammenhang mit der Ausbildung der Urteilskraft für selbsthergestellte Produkte bestellt ist, kann man an einem symptomatischen Phänomen studieren, das mir in den letzten drei vier Jahren zunehmend öfter vor Augen gekommen ist: Die zu 100% auf Computern hergestellten Seminar- oder Magisterarbeiten von Studenten werden in der Zwischenzeit zu mehr als 80% mit der durch und durch entfremdeten Kombination von Blocksatz und suspendierter Silbentrennung ausgefertigt (über die nahezu universale Verwendung der Times New Roman sage ich hier jetzt nichts). Das sieht dann in etwa so aus:

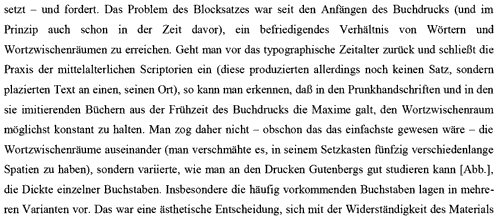

Selbstgesetztes Beispiel des vorliegenden Textes, mit den häufig gewählten (oder auch nicht-gewählten) Parametern: Blocksatz ohne Silbentrennung, 1,5 zeiliger Zeilenabstand, Times New Roman, 11 pt Äußere Gründe hierfür mag es vielerlei geben – angefangen von der Schwierigkeit, in seinem Textverarbeitungsprogramm den Haken für den Trennalgorithmus zu setzen (oder noch zuvor: den Reiter hierfür zu finden) bis hin zu der irritierenden Unsicherheit über die ›richtige‹ Silbentrennung nach deren letzter Reform (mit dem naheliegenden, scheinbar schlauen Gedanken,[5] daß, verzichtet man gänzlich auf Silbentrennung, Trennungsfehler erst gar nicht mehr vorkommen). Aber all diese Erklärungen greifen zu kurz, denn es stellt sich die Frage, warum den meisten bei der Abgabe derartiger Produkte schon gar nicht mehr auffällt, wie mißgestalt aussieht, was sie abliefern. Am Umfeld allein kann es nicht liegen. Der Kontext, in den sie ihre Texte hineinschreiben, ist nach wie vor hinlänglich typographisiert, Suhrkamp, Reclam und Fischer pflegen immer noch Blocksatz mit Trennungen, und selbst die kleineren Provinzblätter versäumen nicht, in ihren Satzprogrammen die Silbentrennung einzuschalten (wenn auch häufig der Apostroph durch ein Minutenzeichen ersetzt wird). Die Ursache wird demnach nicht allein in schlechtem Einfluß oder einer mißglückten schriftlichen Sozialisierung liegen können. Zumal auffällt, daß nicht nur Lernende, sondern auch Lehrende immer weniger kümmert, ob ihre Gedanken auch in eine angemessene äußere Darstellung gelangen. * Kulturkritik ist so alt wie Kultur, ihre kleine bedauernswerte Schwester. Das kann freilich nicht heißen, sie sei sinnlos. Zumal zu einem Zeitpunkt, wo es den Anschein hat, daß der ästhetische Tiefpunkt von Ausdrucksphänomen zum Greifen nahe ist, ist sie dringlicher denn je. Ansatzpunkte hat sie im Bereich der schriftlichen Kommunikation genug. Man muß nur an die seit zehn Jahren zu beobachtende abgründige Stillosigkeit des sogenannten e-mail-Verkehrs denken. Die Schreiben, die man von Verwaltungen bekommt (um nur von offiziellen und semi-offiziellen Schriftsätzen zu reden), übertreffen nach zwei, drei turns an Unübersichtlichkeit leicht die Apollinaireschen Calligrammes oder die typographischen Konstruktionen Marinettis – mit dem Unterschied allerdings, daß deren Experimente ästhetisch reflektiert waren. Folter ist wohl das richtige Wort, um das zu umschreiben, was einem in der Zone, der e-mail-Zone, angetan wird, aber man muß wohl ein selten gewordenes Empfindungssystem haben, um das noch wahrzunehmen, und einen gewissen Nonkonformismus,[6] um sich zu getrauen, das auszusprechen. Aber bleiben wir bei den ungerechtfertigten Texten. Charakteristische Beispiele, daß es niemanden mehr kümmert, wie aussieht, was man so schreibt, sind im Internet zuhauf zu finden. Ich greife wahllos eine prominente (und von prominenten Schreibern bediente) Seite heraus, auf die ich in letzter Zeit gestoßen bin. Sie findet sich in der letzten Ausgabe des Titel-Magazins (Untertitel: Literatur und mehr) (Abb.).[7]

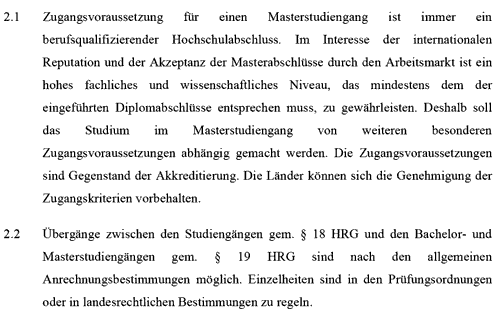

Umbruchbeispiel aus einem Internetjournal für Literatur Das Mißverhältnis könnte schreiender nicht sein. Man schreibt über Literatur und ihre Geschichte, einen der ästhetisch anspruchvollsten Gegenstände – und die Publikation zeigt, daß man zumindest die letzten knapp 600 Jahre Druckgeschichte und das mit ihr akkumulierte Wissen von der Apperzeption schriftlicher Mitteilung nicht zur Kenntnis genommen hat. Literatur und weniger. An diesem Punkt kann dann aber doch gefragt werden, ob diese Verwahrlosung der äußeren Gestalt nicht auch auf das zurückschlägt, was geäußert wird. Gibt es einen adäquaten Gedanken in einer völlig inadäquaten Form? Wie wollte man beispielsweise etwas Sinnvolles über Joyce und den stream of consciousness oder die Form der Inversion in Hölderlins Dichtungstheorie schriftlich an das Publikum adressieren – in Blocksatz ohne Silbentrennung? Wo bleibt da der Begriff? Wer zur Beschwichtigung einwerfen will, das sei nur ein Beispiel, wo ein durch die Verlockungen des css-layouts blindgewordener Internet-Redakteur des Guten zuviel getan habe, der sei darauf hingewiesen, daß von der völligen Indifferenz gegenüber der äußeren Form auch höchstoffizielle Schriftsätze im Druck betroffen sind. Ich setze hier einmal als pars pro toto dieser Paralyse der Selbstwahrnehmung einen Ausschnitt aus dem Papier (es ist typographisch wenig mehr als das) her, das die Kultusministerkonferenz der Länder, natürlich in Times New Roman,[8] unter dem netten Titel Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen am 10.10.2003 verabschiedet hat und das seit längerer Zeit als pdf auf den Seiten der KMK eingehängt ist.

Beispiel: Amtliche Richtlinie der Kultusministerkonferenz der Länder (2003) Es ist also nicht einfach Unsicherheit (wie man versucht ist, bei studentischen Arbeiten zu unterstellen), sondern eine allgemeine Bewegung der äußersten (äußeren) Abspaltung, deren Zeuge man in diesen justified texts wird. Man ist froh, wenn die Sache endlich heraus ist; will, wenn das einmal gelungen ist (ja, ja, schwierig genug), mit ihr nichts mehr zu tun haben. Als gäbe es nur noch homogenen Innenraum, keine körperliche Erscheinung (hier: Schrift) mehr, um die man sich zu kümmern hätte. Atomare Äußerungen von Atomen, wenn auch manchmal mächtigen. Kaiser, die nicht einmal mehr wissen, daß es überhaupt Kleider gibt. Keine Vermittlung. Dafür sind andere, Experten, zuständig, denen dann, umgekehrt, wiederum egal sein darf und möglicherweise auch muß, was sie vermitteln. Sie – man ahnt es – arbeiten in der Werbebranche. Dort sitzen heute die smarten (und teuren) Leute, die noch wissen, was eine aufs notan hin ausbalancierte Unterschneidung oder ein richtiger Gedankenstrich wert ist. Aber sie unterschneiden auch noch den letzten Schrott und streichen auch noch den allerletzten Gedanken, wenn nur das Geld stimmt. Arbeitsteilung wird man das wohl nicht mehr nennen wollen, wo alle von allen durch eine unüberbrückbare Kluft getrennt sind. Von Zeit zu Zeit eine pièce de résistance vielleicht, das sollte noch drin sein. rr, 24.3.2008

[1] Vgl. hierzu Robin Kinross, Unjustified texts. perspectives on typography (London 2002). [2] Zu der Unterscheidung von handschriftlichem Ort und typographischer Stelle [Satz] vgl. ЯR, Spielräume des Zufälligen. Zum Verhältnis von Edition und Typographie, in: TEXT 11 (2007), 55-100. [3] Nur die Erfindung der Schreibmaschine stand quer zu dieser Entwicklung. Die von ihr produzierten Leerzeichen waren genauso breit wie der Einzelbuchstabe. Daß sich mit ihr kein Blocksatz herstellen ließ, wurde allerdings weniger als Vorzug denn als Schwäche verstanden. [4] Kinross’ Unjustified texts ist durchgängig im Flattersatz auf die Seite gestellt. [5] Man setzt so gewissermaßen einen einzigen, systematisch allgegenwärtigen Trennungsfehler an die Stelle der kontingenten, die im besten Houghton-Mifflin oder Dieckmann vorkommen können. [6] Der heutige Konformismus kommt in der Regel in äußerster Formlosigkeit daher. [7] http://www.titel-forum.de/modules.php? [8] Das wäre nur durch die Verwendung der Arial noch zu überbieten gewesen.

|

|

Copyright by Institut für

Textkritik, Heidelberg © 2005 |

||

|

||